公開日 2023年03月27日

更新日 2023年03月28日

応急手当

私たちは,いつ,どこで,突然のけがや病気におそわれるか予測ができません。

このようなとき,病院に行くまでに家庭や職場でできる手当てのことを応急手当といいます。

命を救うには,そばにいる人がすぐに応急手当を行なうことが必要です。

そばにいる人,それは「あなた」かもしれません。

【新型コロナウイルス感染症流行期の救命処置】

新型コロナウイルス感染症は,主に飛沫(しぶき)やエアロゾル(ウイルスなどを含む微粒子が浮遊した空気)を吸い込んだり,ウイルスを含む飛沫を直接触れたりした際に,感染する といわれています。お互いの感染を防ぐために,新型コロナウイルス感染症流行期では,全ての心停止傷病者に感染の疑いがあるものとして救急処置を行います。 新型コロナウイルス感染症の非流行期との相違点は,以下の通りです。

〇 安全を確認する

自分がマスクを正しく着用していることを確認します。

人数に余裕があれば,通報や救命処置をしない人が部屋の換気をします。

大人数で密集しないようにします。

〇 反応を確認する

自分の顔を傷病者の顔に近付けないようにし,大声で呼びかけながら,肩をやさしくたたき,反応を確認します。

〇 普段通りの呼吸があるかの確認

呼吸を確認するときは,自分の顔を傷病者の顔に近付けないようにします。

〇 胸骨圧迫

傷病者がマスクを着用していれば,外さずそのまま胸骨圧迫を開始します。

傷病者がマスクを着用していなければ,マスクやハンカチ,タオル,衣服などで傷病者の鼻と口を覆ってから胸骨圧迫を開始します。

〇 人工呼吸

成人に対して人工呼吸は行わず,胸骨圧迫のみを行います。

乳児・小児に対しては人工呼吸の訓練を受けたことがあり,人工呼吸を行う意思がある場合に限り,人工呼吸と胸骨圧迫をどちらも行います。

人工呼吸を行う場合,お互いのマスクを外し,人工呼吸用の感染防護具があれば使用して行います。

人工呼吸を行うことにためらいがある場合は,胸骨圧迫のみを行います。

〇 救急隊員への引継ぎ後の対応

傷病者を救急隊員に引き継いだ後は,速やかに石けんと流水で手指や顔を十分に洗います。

アルコールで手指を消毒するのも有効です。

傷病者に使用したマスクやハンカチなどは,直接触れないようにして廃棄します。

※119番通報後,救急隊が到着するまでの間に,消防指令センターの職員が電話でアドバイスすることがあります。

※AEDの装着と使用については,これまでどおり変更はありません。

1 反応を確認する

反応を確認するために「大丈夫ですか」または「もしもし」と大きな声で呼びながらやさしく肩をたたく。

2 助けを呼ぶ

反応がない,反応があるかないかの判断に迷う場合,またはわからない場合は,大きな声で「誰か来て!!人が倒れています!!」と助けを求める。

(もし,誰もいなければ,自ら119番通報してください。)

協力者が来たら「あなたは119番へ通報してください」「あなたはAED(自動体外式除細動器)を持って来てください」 と要請する。

(この時,電話のスピーカー機能などを活用すれば通信指令員の口頭指導を受けながら,胸骨圧迫を行うことができます。)

3 呼吸の確認

傷病者のそばに座り,10秒以内で傷病者の胸や腹部の上がり下がりを見て,普段どおりの呼吸をしているか判断する。

★次のいずれかの場合には,「普段どおりの呼吸なし」と判断する。

・胸や腹部の動きがない場合

・約10秒間確認しても,呼吸の状態がよくわからない場合

・しゃくりあげるような,途切れ途切れに起きる呼吸がみられる場合

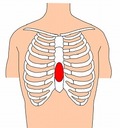

4 胸骨圧迫

傷病者に普段どおりの呼吸がないと判断したら,ただちに胸骨圧迫を開始し,全身に血液を送る。

胸の真ん中を,重ねた両手で「強く,速く,絶え間なく」圧迫する。

肘をまっすぐに伸ばして手の付け根の部分に体重をかけ傷病者の胸が約5cm沈むまでしっかり圧迫する。

1分間に100回から120回のテンポで30回連続して絶え間なく圧迫する。

圧迫と圧迫の間(圧迫を緩めるとき)は,胸が元の高さにしっかり戻るまで十分に力を抜く。

5 人工呼吸(30回の胸骨圧迫終了後,口対口人工呼吸により息を吹き込む。)

(1) 気道確保

(傷病者の喉の奥を広げて空気を肺に通しやすくする。)

片手を額に当て,もう一方の手の人差し指と中指の2本をあご先(骨のある硬い部分)に当てて,頭を後ろにのけぞらせ,あご先をあげる。

(2) 人工呼吸

気道を確保したまま,額に当てた手の親指と人差し指で傷病者の鼻をつまむ。

口を大きく開けて傷病者の口を覆い,空気が漏れないようにして,息を約1秒かけて吹き込む。(傷病者の胸が持ち上るのを確認する。)

いったん口を離し,同じ要領でもう1回吹き込む。

※2回の吹き込みで,いずれも胸が上がるのが理想ですが,もし胸が上がらない場合でも,吹き込みは2回までとし,胸骨圧迫に進みます。

※人工呼吸をしている間は胸骨圧迫が中断しますが,その中断時間はできるだけ短くなるようにしてください。

※傷病者の顔面や口から出血している場合や,口と口を直接接触させて口対口人工呼吸を行うことがためらわれる場合には,人工呼吸を省略し,胸骨圧迫のみを続けます。

6 心肺蘇生(胸骨圧迫と人工呼吸)の継続

胸骨圧迫を30回連続して行った後,人工呼吸を2回行う。

この胸骨圧迫と人工呼吸の組み合わせ(30対2のサイクル)を救急隊に引き継ぐまで絶え間なく続ける。

胸骨圧迫を続けるのは疲れるもので,もし救助者が2人以上いる場合は,1から2分間程度を目安に,胸骨圧迫を交代するのがよいでしょう。

心肺蘇生を中止するのは,救急隊に心肺蘇生を引き継いだとき(救急隊が到着してもあわてて中止せずに,救急隊の指示に従います。),心肺蘇生を続けているうちに傷病者が目を開けたり,普段どおりの呼吸をし始めたりした場合です。

★ 反応はないが普段どおりの呼吸をしている場合は・・・

【回復体位】

反応はないが普段どおりの呼吸をしている場合は,気道確保を続けて救急隊の到着を待ちます。(気道確保は人工呼吸を行う場合と同様です。)

吐物などによる窒息の危険があるか,やむを得ず傷病者のそばを離れるときには,傷病者を横向きに寝かせます。(このような姿勢を「回復体位」といいます。)

心肺蘇生法を行っている途中で,AEDが届いたらすぐにAEDを使う準備をする。

AEDにはいくつかの種類がありますが,どの機種も同じ手順で使えるよう設計されています。

AEDは,電源が入ると音声メッセージと点滅するランプで,あなたが実施すべきことを指示してくれるので,落ち着いてそ れに従ってください。

可能であれば,AEDの準備中も心肺蘇生を続けてください。

1 AEDの到着と準備

AEDを傷病者の近くに置く。

2 AEDの電源を入れる。

AEDのふたを開け,電源ボタンを押します。

(ふたを開けると自動的に電源が入る機種もあります。)

電源を入れたら,以降は音声メッセージと点滅するランプに従って操作します。

3 電極パッドを貼る。

傷病者の衣服を取り除き,胸をはだけます。

電極パッドの袋を開封し,電極パッドをシールからはがし,粘着面を傷病者の胸の肌にしっかりと貼り付けます。

機種によっては電極パッドのケーブルをAED本体の差込口(点滅している)に入れるものがあります。

4 心電図の解析

電極パッドを貼り付けると“体に触れないでください"などの音声メッセージが流れ自動的に心電図の解析が始まりますので,「みなさん,離れて!」と注意を促し,誰も傷病者に触れていないことを確認します。

“ショックは不要です"などの音声メッセージが流れた場合は,ただちに胸骨圧迫を再開します。

5 電気ショック

AEDが電気ショックを加える必要があると判断すると“ショックが必要です"などの音声メッセージが流れ,自動的に充電が始まります。(充電には数秒かかります。)

充電が完了すると“ショックボタンを押してください"などの音声メッセージが出て,ショックボタンが点灯し,充電完了の連続音が出ます。

充電が完了したら,「ショックを行います。みなさん離れて!」と注意を促し,誰も傷病者に触れていないことを確認し,ショックボタンを押します。

6 心肺蘇生の再開

電気ショックが完了すると,“ただちに胸骨圧迫を開始してください"などの音声メッセージが流れますのでこれに従って,ただちに胸骨圧迫を再開します。

※AEDを使用する場合でも,AEDによる心電図の解析や電気ショックなど,やむを得ない場合を除いて,胸骨圧迫の中断をできるだけ短くすることが大切です。

7 AEDの手順と心肺蘇生の繰り返し

心肺蘇生を再開して2分ほど経ったら,再びAEDが自動的に心電図の解析を行いますので,音声メッセージに従って傷病者から手を離し,周りの人も,傷病者から離れます。

以後は,『(4)心電図の解析,(5)電気ショック,(6)心肺蘇生の再開』の手順を約2分間おきに繰り返します。

【傷病者に反応(意識)がある場合】

傷病者に「のどが詰まったの?」と尋ね,声が出せず,うなずくようであれば窒息と判断し,ただちに行動しましょう。

119番通報するよう誰かに頼むとともに,まず背部叩打法を試みて,効果がなければ腹部突き上げ法を試み,異物が取り除けるか,傷病者の反応がなくなるまで異物の除去を試みます。

傷病者が咳をすることが可能であれば,できるだけ咳を続けさせます。咳がでれば,それが異物の除去にもっとも効果的です。

1 背部叩打法(はいぶこうだほう)

背中をたたきやすいように傷病者の横に回ります。

手の付け根で肩甲骨(けんこうこつ)の間を力強く,何度も連続してたたきます。

2 腹部突き上げ法

傷病者を後ろから抱えるように腕を回します。

片手で握りこぶしを作り,その親指側を傷病者のへそより少し上に当てます。

その手をもう一方の手で包むように握り,すばやく手前上方に向かって圧迫するように突き上げます。

※妊婦や乳児などに対しては,腹部突き上げ法は行ってはいけません。背部叩打法のみを行います。

【傷病者に反応がない場合】

反応がない場合,あるいは最初は反応があって応急手当を行っている途中にぐったりして反応がなくなった場合には,ただちに通常の心肺蘇生の手順を開始します。

助けを呼ぶことや119番通報がまだ済んでいない場合にはただちに助けを呼び,119番通報とAEDを手配します。

心肺蘇生を開始します。

心肺蘇生を行っている途中で,口の中に異物が見えた場合は,異物を取り除きます。

口の中に異物が見えないならば,異物を探すのに時間を費やすことはせずに,心肺蘇生を繰り返しましょう。

1 出血部位の確認をします。

2 出血部位を圧迫します。

きれいなガーゼやハンカチ,タオルなどを重ねて傷口に当て,その上を手で圧迫します。

大きな血管からの出血の場合で,片手で圧迫しても止血しないときは, 両手で体重を乗せながら圧迫します。

※止血の手当てを行うときは,感染防止のため血液に直接触れないように,できるだけビニール製やゴム製の手袋またはビニール袋を使用します。

※出血を止めるために手足を細い紐や針金で縛ることは,神経や筋肉を損傷するおそれがあるので行いません。

※ガーゼなどが血液で濡れてくるのは,出血部位と圧迫位置がずれているか,または圧迫する力が足りないためです。

◎ 応急手当講習テキスト(簡易版)をダウンロードできます ガイドライン2020

このページの本文とデータは クリエイティブ・コモンズ 表示 2.1 日本ライセンスの下に提供されています。

- 本ページに掲載しているデータは、自由に利用・改変できます。

- 本ページに掲載しているデータを元に、2次著作物を自由に作成可能です。

- 本ページのデータを元に作成したものに、データの出典(本市等のデータを利用している旨)を表示してください。

- 本ページのデータを編集・加工して利用した場合は、データを元に作成したものに、編集・加工等を行ったことを表示してください。また、編集・加工した情報を、あたかも本市等が作成したかのような様態で公表・利用することは禁止します。

- 本ページのデータを元に作成したものに、第三者が著作権等の権利を有しているものがある場合、利用者の責任で当該第三者から利用の承諾を得てください。